Adrián Aguirre

III

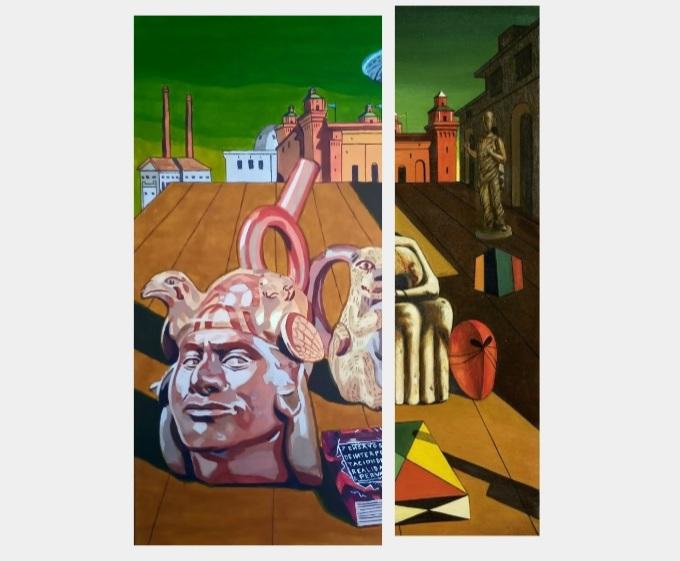

CON-VERSACIONES

[…]

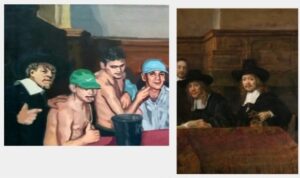

Pero ¿qué significa con-versar con la tradición de la pintura? Una CON-VERSACION jamás se agota en un diálogo, en un monólogo o en una simple charla. Con-versar no es dialogar, no es sermonear, no es parlotear, no es una palabra que pasa simplemente de uno a otro así sin más. Más bien, una con-versación, en el sentido de una conversationis, es la frecuentación a ESTAR-VUELTOS-LOS-UNOS-CON-LOS-OTROS.

Es decir, con-versar, conversatio, no es más que estar-orientados-los-unos-con-los-otros ¿Pero qué queremos decir con ello? Estar vueltos y arrojados a los otros, en pocas palabras quiere decir que nos encontramos primera y cotidianamente orientados, ocupados y dedicados a los otros. Es decir, cada vez que con-versamos prestamos atención y cuidado a los otros: nos pre-ocupamos por ellos. Nos ocupamos frecuentemente de los otros, sea ya cuando les prestamos atención, les damos un buen trato o cuidado, como también nos ocupamos cuando creemos que no lo hacemos en el mal trato, en el descuido y en la desatención. Ya que todo descuido y desocupación, presupone de suyo el cuidado y la ocupación, es decir, nuestro-estar vueltos-a-los-otros en primerísimo lugar.

Pero entonces dentro de todo este contexto ¿qué significa para nosotros con-versar con la tradición de la pintura? Entablar una con-versacion no es nada más ni nada menos que esto: señalar que nos incumbe, ya que nos encontramos vueltos hacia ella, nos guste o no. Lo queramos reconocer o no, nos encontramos ya desde siempre girando (vueltos) junto-con ella en torno a su cuidado y ocupación.

Pero ¿qué queremos decir con estar ocupados de la tradición de la pintura? «Dar vueltas juntos» desde siempre, estar vueltos a su cuidado, es otro modo de decir que estamos orientados y expuestos a su inacabamiento, a su espaciamiento, a sus desplazamientos, a su no simultaneidad, a su interrupción, a su DIFERENCIA. Con-versamos y pintamos junto con ella, para atender y cuidar, lo no manifiesto, lo no coincidente, su incompletud, su materialidad siempre excedente y su ausencia de unidad: su diferir incesante.

Con-versarmos una y otra vez con la tradición, insistimos en pintar junto con ella una y otra vez, no solo para hacer patente nuestro estar-juntos, sino que lo hacemos, a la vez, para resguardar la diferencia e inacabamiento que a la tradición le es esencial.

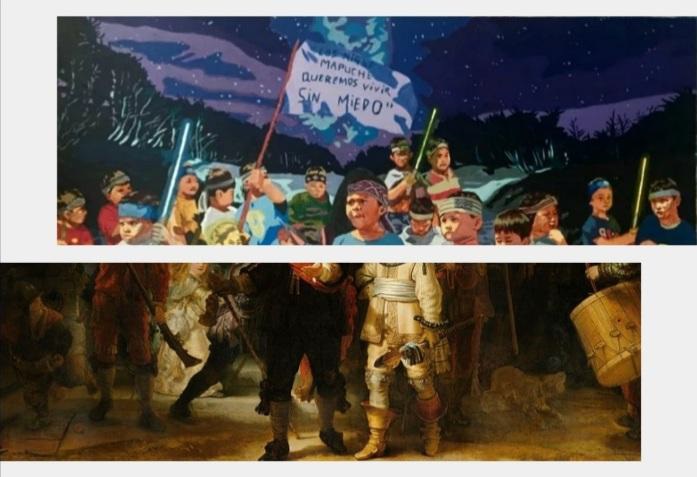

Por lo tanto, con-versar para nosotros no es otra cosa que una RE-VUELTA. Nos revolvemos políticamente contra toda comprensión que se asuma sobre la tradición en términos de presencia plena, de cierre, de acabamiento, de unicidad y de totalización. Pero también, nos re-volvemos a ella, para desocultar lo oculto, para volver presente lo que se ausenta, para volver manifiesto lo no manifiesto. Es decir, nos re-volvemos con ella para hacer patente lo que no deja de darnos y entregarnos una y otra vez: su no coincidencia consigo y sus desplazamientos. En suma, su pluralidad esencial.

II

ESBOZO DE UNA «DECLARACIÓN SIN DECLARAR»

Quizá la siguiente declaración, tendría que detenerse en este preciso instante.…ya que lo que se busca declarar cuestiona e interrumpe a la propia declaración. Esto es, aquello que aquí se busca declarar rehuye a todo tipo de declaración. Mas precisamente, aquello que se busca declarar no podrá dejarse bien en claro, ni manifestarse, ni presentarse todo entero a la mirada. Una declaración “a todas luces” aquí no podrá llevarse a cabo.

Pero ¿por qué igualmente se insiste en esta estrategia escritural de declaración? Si eso rehúye a cualquier tipo de declaración ¿por qué no utilizar otra estrategia escritural? O es más ¿por qué aún insistir en escribir? Quizá la insistencia se deba a lo siguiente: solo tiene sentido escribir una declaración allí donde no es posible, allí donde se interrumpe, allí donde lo que se quiere declarar toca su límite y donde no se puede presentar todo a toda costa. De este modo, una declaración porta posiblemente un porvenir cuando busca declarar aquello que no se puede declarar. ¿Qué sentido podría tener declarar lo declarable, lo ya visto o conocido, es decir, lo manifiesto y lo posible? Pero entonces, si es que se insiste en declarar aquello que no se puede declarar ¿de qué modo hacerlo? ¿Cómo declarar justo allí donde todo el discurso y la escritura misma deberían detenerse? Declaración secreta, inconfesable.

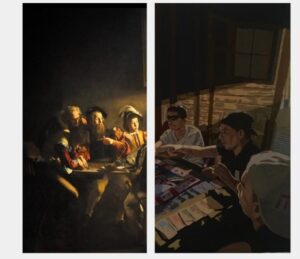

Contrario a lo habitual, una declaración (sea jurada, de amor o de un manifiesto) más que dejar bien en claro, más que manifestar y hacer patente a la mirada lo declarado, nos expone ante una mayor tarea y responsabilidad. Intentar declarar lo que no se puede declarar, iluminar, manifestar y presentar: lo no coincidente, lo interrumpido, lo excedente, la diferencia (no dialéctica). Dicho de otro modo, se trata de declarar lo indeclarable, de manifestar lo no manifiesto y de presentar lo ausente.

Eso que se busca declarar, pues no podrá dejarse bien en claro, ni presentarse, ni manifestarse a todas las luces bajo una mirada penetrante. Manifestación no manifiesta, presente ausente, de una “declaración sin declarar”. Se trata por ende, de una “declaración imposible”, fugitiva, ausente y siempre interrumpida…

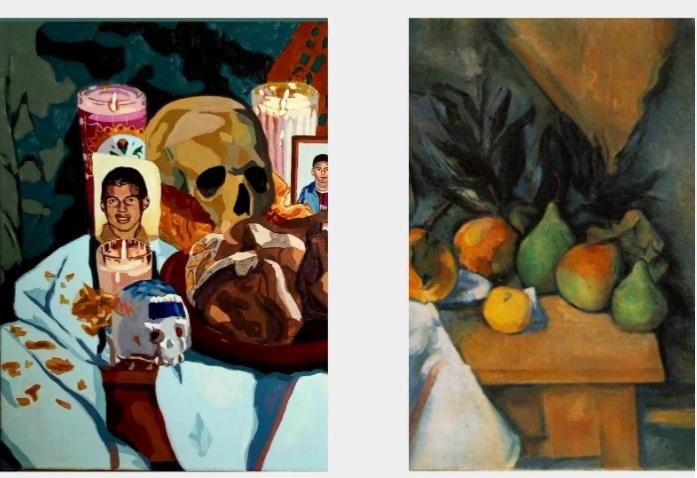

Quizá Delacroix nunca tuvo razón…quizá un cuadro al igual que un libro, no se ofrece todo entero a la mirada. ¿Y si un cuadro, una pintura, no sea algo del orden de lo que se presenta simultáneamente a la mirada, si pese a encontrarse encerrado sobre límites estrechos que favorecen esa pretensión de mirada omniabarcante y total, se encontrará con la misma dificultad que un libro, que por medio de su propia materialidad (tapa, contratapa, hojas, escritura, letras) estropea dicha pretensión de simultaneidad, de totalidad y de unidad? ¿tiene acaso lugar lo simultáneamente presente, lo a la vez, la contemporaneidad a sí? ¿Y si por el contrario, tanto en el libro y el cuadro, se hace patente que dicha pretensión de unidad, de totalidad simultánea nunca tuvo lugar?¿no es precisamente la materialidad siempre excedente del libro y del cuadro lo que impide que algo presente y unitario tenga lugar? En ambas prácticas artísticas un diferimiento, un desplazamiento y un exceso no dejan de arruinar dicha obsesión de forma total, acabada, presente y unitaria. Un diferimiento de lo matérico parece exceder aquella materia pasible a ser totalizada, dicho en términos hegelianos (una pintura tapada y borrada por otra, capas y capas de pintura superpuestas, una tela cosida en dos, una madera rota o carcomida por la humedad, un color no logrado). Una materialidad siempre excedente estaría impidiendo, a nuestro parecer, que algo presente y simultáneo logre hacer de la obra algo total. La obra, más que encontrarse regida por lo presente y simultáneo, se encuentra atravesada por interrupciones, por agujeros, por desplazamientos, por no coincidencias. La obra más que única y total, si podemos intentar decirlo de alguna manera, siempre se ha desplazado, diferido, interrumpido y pluralizado. Una diferencia excedente siempre habrá escapado a lo homogéneo y a la unidad.

Es por ello que heredar “una obra”, por ejemplo el Guernica de Picasso, nunca será heredar algo acabado, cerrado, finiquitado. Es decir, algo dado nunca nos es dado en el acto de heredar. Dicha herencia, se encuentra así pues siempre interrumpida, agujereada, inacabada y desplazada. Lo que se hereda siempre es un diferir.

Aquí afirmamos este modo de heredar, le decimos “SI” a la interrupción, a lo inacabado, a lo que no deja de venir, a la diferencia no dialéctica.

Por lo tanto, podemos decir que en la siguiente serie de pinturas, no solo se busca explicitar tales desplazamientos, diferimientos e inacabamientos de una obra; sino que el mayor interés se encuentra en profundizar y ensanchar tales diferimientos que interrumpen a las obras mismas.

Lo indeclarable en esta declaración (que escapa incluso al pintor y aquel que escribe el texto): lo que se presenta ausentándose, lo no manifiesto que desajusta y desborda lo manifiesto de la obra misma.

Su diferir interminable.